子育ての悩みとは?実態から相談先までご紹介

子育てについてさまざまな悩みを抱えているけれど、誰にも相談できず苦しい気持ちで日々を過ごしている人はいませんか?

この記事では、子育ての悩みの実態から解決するための相談先まで詳しくご紹介します。

子育ては喜びと同時に、夜泣きや偏食、発育への不安、兄弟間のトラブル、ワンオペの負担、家計や仕事との両立など課題が重なり、さまざまな点で悩みやすいものですよね。

でもひとりで抱え込む必要はありません。本記事では、悩みの実態を整理し、自治体の子育て支援窓口・保健センター・医療機関・民間の電話やチャット相談などのさまざまな相談窓口の詳細について解説します。

ひとりで悩みを抱え込む前に、負担を小さくする選択肢を知り、身近な窓口に相談・連絡する際の参考にしてみてください。

子育てにおける悩みの実態とは?

2025年8月現在の日本で、子育ての悩みの実態とはどのようなものなのでしょうか。

厚生労働省の令和6年版厚生労働白書、内閣官房のこども政策の強化に関する関係府省会議資料内の調査結果を抜粋してご紹介します。

子育ての悩みを抱えている親なら知っておきたい、「ソーシャル・ウェルビーイング」の考え方にも興味がある方は、次のページもご覧ください。

新米ママ・パパ必見!子育て中の親なら知っておきたい「ソーシャル・ウェルビーイング」とは? | ADVANTAGE Counseling

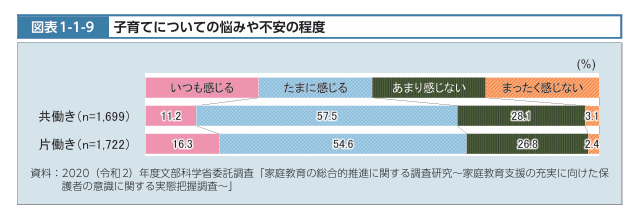

子育ての悩みや不安の程度

画像出典:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」

2024年に厚生労働省が公表した厚生労働白書で、共働きの人1,699人と片働きの人1,722人を対象に、子育てについての悩みや不安の程度をたずねたところ、上記のような結果となりました。

多くのご家庭で同じような問題を抱えており、家庭環境にもよるかと思いますが、共働きの人と片働きの人で回答に大きな差がついたのが「いつも感じる」という回答でした。

子育てに悩みのないご家庭もあるため、一様には判断はできませんが結果としては、片働きの人が5.1%多い数字となっています。

片働きの場合どちらかに負担がかかると日々の仕事も忙しくて周囲に相談できず、孤立しやすい傾向になり、悩みや不安も多くなる環境と言えます。

そんななかでも「子育ての悩みや不安を気軽に相談できる窓口」を知っていれば、いざという時も安心ではないでしょうか?

気軽に相談ができる窓口が必要だからこそ、私たちのようなサービスが存在します。後項でも、具体的な相談先を幾つかご紹介しておりますので、安心して子育てをするための参考にしていただけますと幸いです。

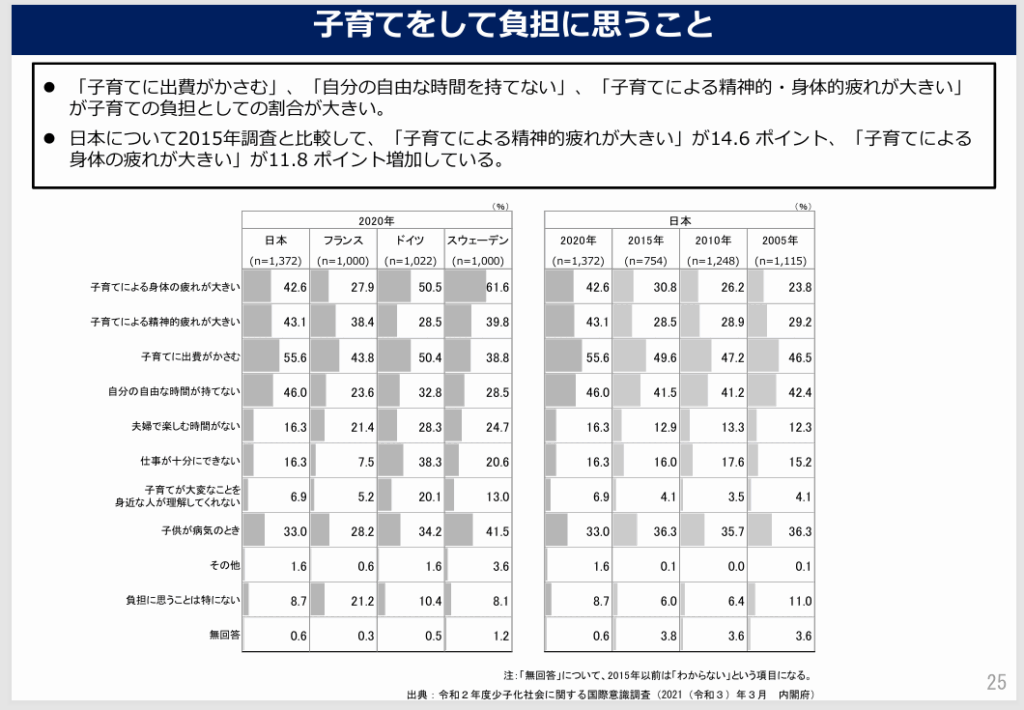

子育てをしていて負担に思うこと

画像出典:内閣官房 こども政策の強化に関する関係府省会議(第1回)議事次第・資料 「こども・子育ての現状と若者・子育て当事者の声・意識」

実際に「子育てをしている親」はどのような困りごとや負担を抱えているのでしょうか?

2021年に内閣官房こども家庭庁設立準備室が行った調査では、子育てをして負担に思うことを日本、フランス、ドイツ、スウェーデンでたずねたところ、上記のような結果となりました。

特に目を惹くのが「子育てによる精神的疲れが大きい」と回答した人の割合です。日本はフランスと比較して4.7ポイント、ドイツと比較して14.6ポイント、スウェーデンと比較して3.3ポイント多い結果となりました。

日本、フランス、ドイツ、スウェーデンは同じ先進国でありながら、子育てで親にかかる負担の内容には違いがあり、日本の場合はメンタル面で負荷が大きいのが特徴的です。

楽しく子育てに取り組みつつ精神的な負担を減らすためにも、まずは心配事や悩みを安心して相談できる場を持つことが大切です。

日々、安定した気持ちで子どもに接することは、子どもの発育にも良い影響をもたらしますので、ぜひアドバンテッジカウンセリングなどの外部相談サービスの利用をご検討してみてください。

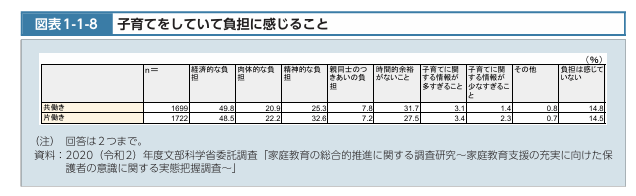

母子世帯における子育ての悩み

画像出典:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」

2024年に厚生労働省が公表した厚生労働白書で「母子世帯の母親が抱える子供についての悩み」に最もあてはまるものをたずねたところ、上記のような結果が出ました。

年齢を重ねるにつれて数値の変動が大きくなるのが「教育・進学」で、0歳~4歳と5歳~9歳で14.4%、5歳~9歳と10歳~14歳で22.7%の差があります。

5歳~9歳では、発育の個人差に応じて、進学先の選択が保護者の判断に委ねられることもあります。

子供の将来に大きな影響を与える選択であるにもかかわらず、本人ではなくどちらかというと親が主体で決めなければならない場合が多いため、一人でそれを抱え込んでしまい悩む人が多くなるのでしょう。

また10歳~14歳では、例えば登校するのが難しい状況、進路・進学先に悩む問題も出てきます。

少しずつ自己が形成されてくるとはいえ、自分が学びたいことや叶えたい夢を適切に言語化できる子供ばかりではないため、母親が子供の意思や希望をなかなか理解できず悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。

実際、支援学級かフリースクールかといった大きな選択を、保護者自身が決めなければならない場面は少なくありません。相談現場でも、身近に相談できる人がいないつらさは、多くの保護者から繰り返し聞かれています。

上記であげた「母子世帯特有の問題」で悩んでいる方は、まずは保護者自身がその悩みをひとりで抱え込まず、周囲と少しずつ話していくことが大切です。

親の心身の健康が保たれていることは、親子の安心した暮らしにもつながります。そのためにも、事前に駆け込み寺のような相談先を複数探しておく方法も良いかと思います。

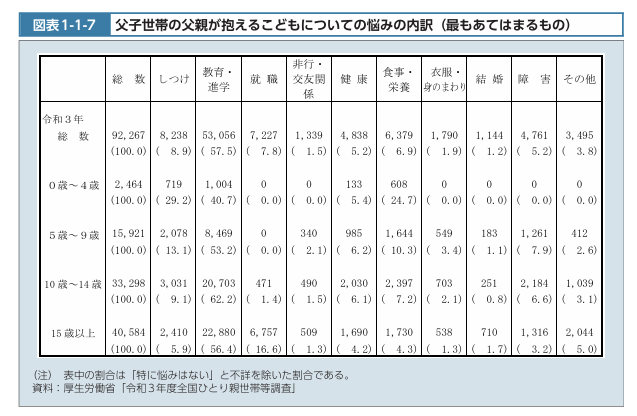

父子世帯における子育ての悩み

画像出典:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」

厚生労働白書で、父子世帯の父親が抱える子供についての悩みについて最もあてはまる項目をたずねたところ、上記のような結果が出ました。

0歳~4歳の「食事・栄養」について、最も悩んでいる人の割合は母子世帯で13.1%ですが、父子世帯では24.7%で、11.6%も差があるのが特徴的です。

母子世帯と比べても、社会的な理解が浸透していなかったり地域支援の輪に十分につながれていなかったりする可能性が見受けられる結果となりました。

そのような状況で困っている父子世帯に向けては、こども家庭庁が運営する「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」を通じて、食事や生活必需品などの支援が受けられる仕組みがあります。

しかしこのような情報をうまくキャッチできずに、地域や国の支援に繋がれていない状況が往々にして発生しています。

地域や国の支援事業について、少しずつ情報を知っていくことも、悩みを軽くする一歩になるかもしれません。

場合によってはカウセリングサービスを利用したり、子育てコミュニティを探して積極的に子育てに関する情報交換をしたり、父子ともに楽しく生活が送れるような環境整備を意識してみてはいかがでしょうか。

なおアドバンテッジカウンセリングでは、日々の子育てに関する悩みや、子育てコミュニティへのアプローチの仕方、支援事業のキャッチアップ方法など、さまざまなことについてのカウンセリングを受け付けております。

日々、仕事が忙しくて子育てに関する悩みを相談できずに悩まれているお父様方は、ぜひお気軽に私たちのようなカウンセリングサービスからご利用ください。

働きながら子育てを頑張っている親の負担

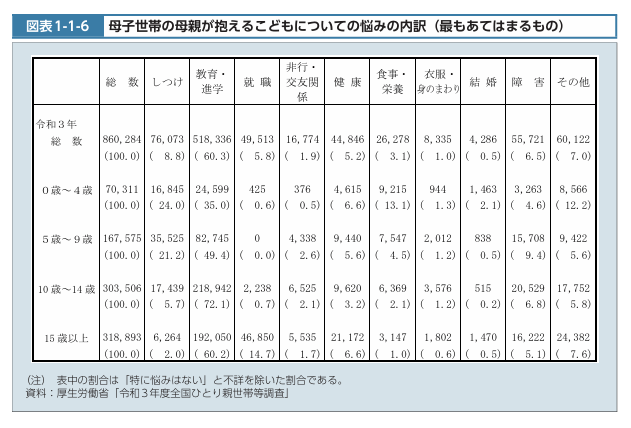

画像出典:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」

厚生労働白書で共働きの人1,699人と片働きの人1,722人を対象に子育てをしていて負担に感じることを2つ回答してもらったところ、上記のような結果が出ました。

共働き世帯では精神的な負担と回答した人が25.3%。片働き世帯では32.6%の結果となりました。

働きながら子育てを続ける親にとって、時間の不足、突発的な呼び出し、保育・学童の調整、家事分担、キャリア停滞への不安などは、日常的な負担になりやすいです。

私たちに相談される方の多くは会社員で、会社と家庭の責任の板挟みから、疲労や孤立感、パートナーとの価値観のズレに悩まれます。

子育てに悩む親は片親世帯だけではなく、どの夫婦・世帯にも起こり得る身近な問題です。日々、忙しくてなかなか子育て支援などに関する情報にアクセスできない保護者の皆さんのために、各家庭の事情をヒアリングしながら勤務先・地域・家庭内でも在り方についてもサポートしています。

子育てではさまざまな負担が発生するため、ひとりで抱え込む前に、今の困りごとを整理・解決するためにも私たちのようなカウンセリングに相談してみてください。

子育ての不安や悩みを解決するための相談先

子育ての不安や悩みを解決するための相談先を3つご紹介します。

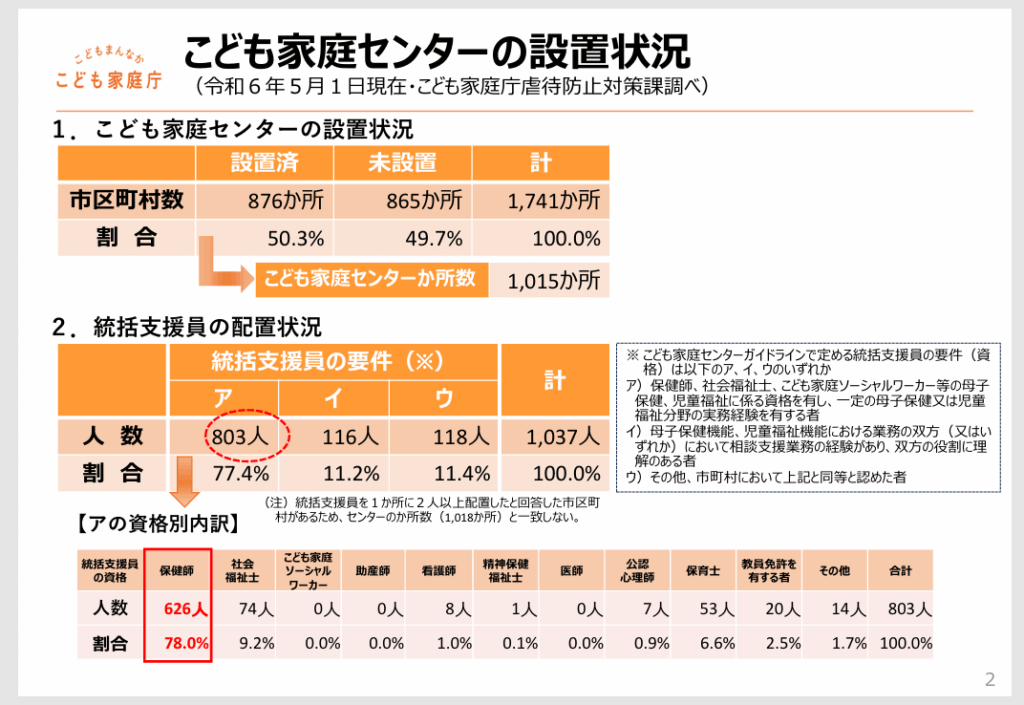

国のこども家庭センター

国では市区町村にこども家庭センターを設置し、以下のような子育て支援を行っています。

- 児童および妊産婦の福祉や母子保健に関する相談対応

- 栄養・生活リズム・育児などの保健指導と健康診査の実施・案内

- 支援を要する子供・妊産婦などへのサポート

地域資源の活用にあたっては、保健師や社会福祉士、こども家庭ソーシャルワーカーなどの有資格者が支援を行っており、子育て世帯にとって安心して頼れる存在です。

こども家庭センターでは、民間や地域の支援資源を組み合わせながら、家庭ごとの状況に応じた柔軟な支援体制を整えてくれるため、悩みに合った解決策を見つけやすくなっています。

地方自治体の相談窓口

各地方自治体でも独自の子育て相談窓口を設置し、支援を行っています。

例えば、東京都では子育て当事者がニーズに合った先に相談ができるよう東京都福祉局のホームページに相談窓口の一覧ページがあります。

各相談窓口では電話、オンライン、来所などさまざまな方法で相談を受け付け、メールやLINEであれば24時間受付をしてもらえる窓口も存在します。

緊急性の高さや相談内容に応じて窓口を選び、悩みの解決につなげてみてはいかがでしょうか。

アドバンテッジカウンセリング

アドバンテッジカウンセリングでは、公認心理師や臨床心理士といった有資格者がカウンセリングを行うため、子育てで発生した発育問題、子共間のトラブルの対処法、親子間でのコミュニケーションの取り方などのサポートも可能です。

例えば、しつけや家事の価値観が合わず口論が増加。カウンセリング相談後に、家事の見える化、家族ミーティングなどを導入し、不公平感が和らぎ、衝突頻度が下がったような事例もあります。

他にも、学童などへの呼び出しと残業が重なり疲労感が増加。自分たちだけでは解決できないと感じたためカウンセリングを利用して働き方を見直せたことで、家事育児のバランスが取れるようになり、家庭の衝突や負担を減らすことができた事例も。

前の項目でご紹介したように子育てでは、精神的な負荷が大きいと感じている人もいるため、まずは親の負担を軽減してから子供の問題に取り掛かってもよいのではないでしょうか。

自分の感情が整理できた後、子供の問題をどこに相談したらよいかわからない場合でも、カウンセラーにその旨お伝えいただければ適切な相談先について情報提供させていただきます。

興味のある方は、次のページもご覧ください。

まとめ

日本における子育ての悩みは同じ先進国の中でも精神的な疲れが大きいのが特徴的です。

この問題を解決するためには、まずは子育ての悩みや不安を気軽に相談できる先を見つけ、積極的に利用してみるのが大切です。

子育てを楽しみ、いつか子供が成人した後に自分自身が一生懸命子育てをしてよかったと感じるためにも、今抱えている問題に適切なサポートを受けながら向き合ってみてください。